アレルギーっ子の小学校給食・代替お弁当から給食に移行した流れと感想

アレルギー対応お弁当を毎日持参。途中から一部解除の流れ

卵、乳、小麦、ピーナッツにアレルギーがある息子。給食はずっとお弁当を持参していました。お弁当に決めた理由は以下のものでした。

- 福岡市の小学校給食除去食は、卵・ゴマだけにしか対応していない。(2018年現在)

- 食べられるメニューもあるが、給食費を日割り計算できないため、月によってはほとんど食べていないのに月額支払う必要がある。

- お弁当なのに学校で症状が出るときがあり(主に昼休み)不安定。

- 息子がお弁当を嫌がっていない。

4年生の2学期までお弁当を毎日持参しましたが、3学期からは食べられるメニューだけ給食を食べてみることにしました。一部解除した理由は以下のもの。

- 4年生は落ち着いているし、周囲の子たちも息子の症状をよく理解してくれている。

- 慣れたクラスで始めたかったから3学期からが良いかなと考えた。

- 息子が「別に給食が食べられなくても嫌じゃないし、外食できなくてもいい」と負荷試験に後ろ向きな発言を始めた。みんなと同じものを食べる楽しさを感じてほしかった。

先生方のサポートが支えに

実は私の中では、息子の担任の先生がとても前向きで何でもトライさせようという考えだったことも大きかったです。慎重になるのって当たり前のことだと思うし、できるだけリスクを避けたいという気持ちもとてもわかるので、いろいろな考えがあって当然だと思います。先生から特に「やってみましょう」と言われたわけではないのですが、1、2学期のクラスの様子を聞いていて、きっと「安全に気を付けて食べてみよう!」「やってみよう!」と思ってくれる先生だと感じたことで、思い切りが付きました。

除去食対応とお弁当をミックスしたスタイルに

担任の先生、養護教諭の先生、栄養教諭の先生、教頭先生と本人を交えて話し合い、除去食を受け取りに行く手続きなどを確認。養護教諭の先生とは3年間の付き合いでなんでも分かってくださっているし、栄養教諭の先生は仕事が早くて、細かな気配りをしてくださる先生なので、スムーズに話し合いも進みました。ほかのアレルギーっ子の対応と同じなので、その辺りは学校としても慣れているようでした。

- パン・牛乳は頼まない(おかず・ごはんのみの注文)

- 除去食を注文する

- 配膳表にチェックをして提出する(教室に掲示)

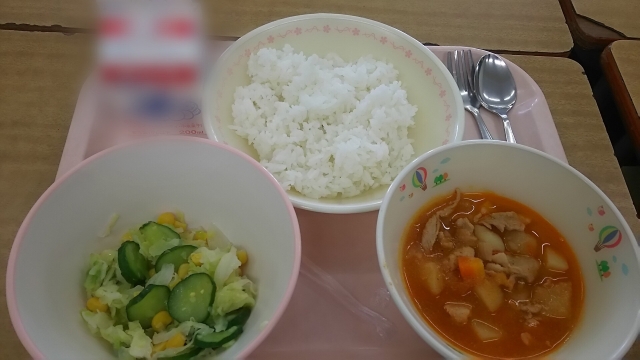

ことを決めて、いよいよスタート。平均すると週に1~2回はすべて食べることができます。後の日も何らかのメニューは食べられますが、メインか副菜をお弁当にして届けることも多いです。

初めて3カ月後の感想

3カ月間給食を食べてみて、息子の給食に対する気持ちはずいぶん変わったと思います。まず、給食が美味しいことに大喜び。母親が作ったのと別の味(外食とも違う)を食べることへの感動が日々の会話から伝わってきます。

毎日食べられるわけではありませんが、食べる日はほぼ毎食おかわりをしているようです。「みんな結構食べんのよね。僕は野菜は小さく切ってれば平気だけど、入ってると嫌な人もいる」と言い、何をおかわりしたのか聞くと「シソと海苔の佃煮」などと答えたりします(笑)アレルギーっ子は和食で育つことが多いからなのか、こういうシブめの料理も大好きなんですよね。給食を食べ始めて、私もそんなことに初めて気づきました。先生方の間では「よく食べる」認定をされているようです。

学校とのやり取りはとてもスムーズです。私がチェックしたものを学校に提出し、栄養教諭の先生がダブルチェックしてくださっています。担任の先生は配膳ミスがないかどうかの確認を、さらっとしてくれているようです。

初めてみて100%良かったです。私がお弁当を作る負担も減りました。これまで負担だなんて思ったことなかったけど、作るメニューが減ることでこんなに楽なのか!と目からうろこ。仕事も増やすことができました。食べない日のメニューにもお金を払っていることになりますが、その分おかわりしてるみたいだし(笑)それを上回るメリットがありました。

息子は周囲の子がアレルギーのことをよく分かってくれてます。そういう環境を作るように最初の学級懇談の際は毎回話したし、息子自身も新しいクラスになるたびに自分の口でみんなに伝えてきました。その結果、安心して給食が食べられる今の状況が作られたのかなと思います。息子の場合は、コンタミOKなことも大きいです。

うまくいっていると気が緩むので、引き締めつつ、食べられるメニューが増えればいいなぁと思っています。お弁当から給食への移行を考えている方、参考になれば嬉しいです。

アメリカから本帰国し、この度、日本の小学校に通い始めることになった小2男子の母です。

小麦や乳など様々なアレルギーがあり、アナフィラキシー経験も何度かあります。

小学校から「慣れるまでお弁当をご持参ください」と言われ、とても戸惑っていた中、こちらのブログにたどり着きました。

お弁当箱のことなど、とても詳しく説明されており、大変参考になります。

これからも拝見します。

心より感謝します。

ありがとうございます。